洪愛珠

難戒的是人情

一臺iPhone7,洪愛珠用到2023年,要不是記憶體告急、無法繼續記錄幼女成長,她大概還會“落伍”地用下去。看她的文字,講述者白髮蒼蒼、將回憶娓娓道來的形象躍然紙上,怎麼也想不到寫下它們的人不過40歲,而且還從事設計行業。時下流行的“老派”一詞用在她身上,沒有任何矯揉造作的成分。後來再聽說她那番自白——“我很小就知道自己不合時宜,青少女時期也沒有光鮮亮麗過,我就喜歡老人跟舊舊的東西”,就明白真是肺腑之言了。

家住新北市,每月驅車半小時,必要光臨的不是時髦商場,而是茶葉、乾貨、中藥的南北鋪集散地大稻埕;新款限量包很難引起她的注意,她一心牽掛的,只有慣常去的店家是否還營業(要是看到門口突然貼了告示,心裡都要嚇一跳)、宜蘭的花生到沒到貨、香菇的季節有沒有錯過、哪攤栗子最香糯……

在倫敦藝術大學留學時,她願意花一兩個小時漫無目的地在街上走,享受不被“效率”捆綁的生活。回臺灣後,雖然清楚這裡比起香港、上海、東京等地已算不上節奏飛快,但仍常常感到“跟不上”。她不明白,“為什麼臺灣人這麼這麼這麼倚賴方便的文明?我是很老派的人,很多事情喜歡自己動手做,有一點麻煩也無所謂。”

讓許多產婦覺得輕鬆省事的月子中心她待得難受。數年前,洪愛珠的母親因病去世,得不到孃家照顧,她只好不情不願地入住。其間一再感念“臺灣人坐月子有一個很經典的菜叫麻油雞酒,通常是用酒煮麻油爆香老薑。我覺得這裡頭有很多古老的智慧以及家庭的關懷,以前甚至還會有為了產婦想盡辦法買特別好的麻油、在媳婦或女兒剛懷孕的時候就開始養雞……這個過程意味著整個家庭資源調動,裡面包含很多文化意義。但月子中心的配餐就去脈絡化了,成了享受、夫家體貼的代名詞”。最後無奈吶喊,“如果我媽媽還在還可以幫我坐月子,我鐵定要吃媽媽做的月子餐。”

母親在洪愛珠的成長中佔據了非常重要的位置,想起她第一時間想到的便是她精湛的廚藝。洪愛珠曾在採訪中回憶,“我媽媽為小孩做菜投注的精力有一點超過她同齡人。她曾連續30天做不重複的早餐,連插的花都不一樣,還用傻瓜相機拍照記錄,若在現代就是網紅媽媽。”

重視禮儀的母親,對飯桌規矩更是講究。洪愛珠兒時,大家族二十多人一起吃飯,若是外公沒有動筷,那道菜便不能碰;椅子只准坐三分之一;邊吃飯邊看電視的場景不可能出現;夾菜時要留意這道菜別人吃了沒有,不能因為特別喜歡就都掃到自己碗裡,同一道菜甚至不能重複夾三次……

這是洪愛珠在文章中形容的“硬派媽媽”,規矩分明,嚴格執行。而她溺愛小孩的方式,同樣是食物。讀高中時,當同學們午餐都靠泡麵或福利社麵包解決,洪愛珠會掏出超過10個菜色的豪華便當;到了大學,每次回家,明明家裡就4個人,餐桌上仍會出現八九道菜,“她還會針對你的身體需求進行調理,如果你面黃肌瘦,她就熬個雞湯,如果你怕上火冒痘,她就做一個下火的茶或甜湯;更不給你喝外面那些新增得亂七八糟的飲料,冰箱裡會同時準備三五種自己做的天然飲料,豆漿、冬瓜茶、蜂蜜檸檬等等。”

人到中年,越長大越不再把瀟灑叛逆的做派掛在嘴邊,反之會將這些溫情老派的事情放進心裡,明白這就是家庭關懷。因此,等洪愛珠如今成了媽媽後,也開始沿襲母親的做法。女兒出生後,接連三年,每逢端午她都要去大稻埕買包粽子的材料,女兒還小,當然還不能吃粽子,但她心想,“我若堅持一年年包下去,她從記憶之初,就有自家粽子相伴。”

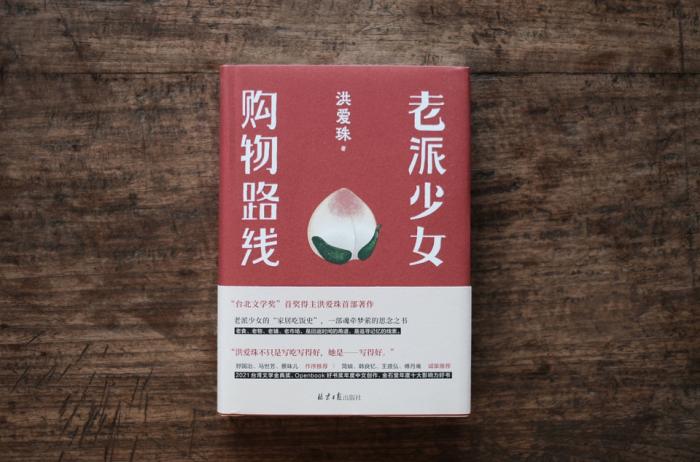

既然要包,就得一絲不苟地包,可不是為了應節做做樣子。她在《老派少女購物路線》一書中吐露,“粽子裡少了或多了什麼這類的事,像是遇了某人,與從前的戀人神似,實際交往起來,吃了悶虧似的,分分鐘都在後悔。”

書的作者署名是她自工作後便使用的筆名,叫“愛珠”是因為很多老一輩臺灣女生的名字都帶有“珠”字,而且大稻埕街上就有很多同名店鋪。她自小跟著外婆逛遊大稻埕,負責採購宴客所需食材。外公經營製藥機械出口生意,三天兩頭就要應酬各地客戶,加上親族三代比鄰而居,每日推開家門,幾乎都是幾十位親朋賓客落座。

身為“頭家娘”的母親掌廚每日午晚餐,做起菜來利落氣派,拿手菜式比照酒樓也毫不遜色:炙燒烏魚子、上湯鮑魚娃娃菜、辣炒吊片芹菜管、滷肉燴烏參白果、沙茶蟄頭爆腰花、雪白炸花枝(澆甜醋蒜泥醬)、清燉羊肉湯,餐後再佐以果盤和臺灣高山茶。

伴隨著辨貨識色和滿街吆喝長大,洪愛珠很早就明白,購物是一回事,難戒是人情。許多溫度與樂趣是日後貨物整齊排列的超市不可取代的。她像旁人懷念遊樂場一樣懷念那些喧鬧和古早:“行經大稻埕許多年,在百年建築群裡穿梭,老鋪裡吃飯,買兒時食物。將自己藏匿於飛速時代裡的皺褶縫隙,以為可以瞞過時間,但事與願違;如今熟悉馬卡龍和國王派的人,比熟悉鹹梅糕的人多,我覺得可惜。請朋友體驗這批古典的美味茶食,將之當成全新口味來享受,是一個老派臺北女子的心意。”

飲食或待人處事的儀式,支撐你歷經創傷

書中的“老派少女”,指她自己,更是對外婆(阿蘭)和媽媽的追憶。書分五輯,以飲食經驗為主軸、家族記憶為伏流,從廚房小物到人間菜場,從粥麵粉飯到茶與茶食,“她們回到大稻埕這個地方就會出現一種少女似的輕盈神態,也象徵老臺北和舊時生活方式的情懷。之所以會觸動一些人,很可能是因為這個東西已經不存在了,已經在慢慢消逝中。”

電影《風櫃來的人》閃過一個連情節也算不上的畫面,主角們在市場賣卡帶,隨手和小販買根甘蔗,邊走邊啃。見那一幕,就知道社會已很不同。現在若突然想啃甘蔗,特別去找也未必能得。時間是躡步之賊,是如此將一個許多人啃甘蔗的社會,置換成甘蔗難尋的社會。

如蝨目魚粥的輔圖,清晨在臺南廣安宮前的攤車上,只有幾落碗,油條,一團蒸汽,沒有招貼。成群熟齡男子,穿臺灣式白色麻紗涼衫,坐在竹凳上喝粥。我的外公從前也穿這樣的薄衫,現在已不容易看見。一代人從前來過,又走遠了。

這本散文集,洪愛珠前前後後寫了五年。其間改了又改,反覆刪減。她讀了很多作家的文字,例如沈從文、汪曾祺,也很喜歡魯迅,“他們用字很簡,又剛剛好。成書前,我把覺得不對的都拿掉,像是太強的情緒、太聰明的句子。”

2014年母親確診癌症第四期,為了專心照顧陪護,她推掉了許多工作。陪病時光漫長折騰,“照顧人會很苦悶,為了不讓這個苦悶影響到自己的情緒,也不想影響到生病的人,所以我要找一件事情來做。”為探尋出口,她這才碰上計劃外的寫作。“如果我媽媽沒有生病、沒有離開世界的話,如果她像一個普通老太太活到八九十歲,我就一個字都不會寫。”

從次年年底直到母親離開後的好幾年間,她都持續寫作,以此安頓自己,讓自己分心,同時讓自己有“飯”吃,不要讓自己沉浸在悲慟的情緒裡。

當她提筆時,“好像我所想起的媽媽、我覺得特別有神采的媽媽,並不是工作中的她,而是做菜的她。我媽在家族企業上班,常加班,現在回想她要擠出時間做菜其實是很累的。她平常凌晨4點就起來熬高湯,煮糙米香菇雞粥,讓我們六七點起床可以吃。她8點還要去上班,對下廚沒有一定程度的熱情,應該做不到。”

第一篇她寫的是滷肉。那是她在英國留學時打電話回臺灣請母親傳授的菜,也是母女連結最深的料理。母親的滷肉不用三層肉,而是豬頸以下胸以上的帶皮肩胛肉,“為了書寫,我花很多時間複製這些菜,在過程中才感覺到,原來我媽當時是這種心情。她那時這麼忙,要準備一場宴會,腦海中會有她的排程。”

洪愛珠這才發現,排程一場宴會,也是排程生活。“排程宴席的能力,我覺得不亞於商場上的決定,看起來是日常生活裡的片段,其實正是一個女效能力的彰顯。”

在寫下這些以食物為載體的故事、複製母親拿手菜式的過程中,洪愛珠不斷生出許多感想,“如果你要做一個更紮實的女性主義者,你更要會做飯。做飯是人獨立於動物的一種行動,人因為會生火煮飯而不生食,所以區別於動物,走向了不同的道路,發展了我們的大腦以及我們現在的生活。”

“作為一個強大的都會女性,可以選擇自己吃什麼或不吃什麼,也可以選擇煮或不煮,這是不衝突的。這個時代給予了我們選擇權,有的人不感興趣,或者要把時間和精力投入到其他事情上,比如事業,所以選擇不做飯,這是無可厚非的。像我的話就是有興趣,我選擇做,小時候跟著媽媽外婆的屁股後面一點點積累起經驗,到後面離家讀大學、出國的時候做得更多,純粹就是很想吃那些不容易買到的東西或者是為了節省開支。”

“這一點不僅侷限於女性,”洪愛珠繼續說,“任何一個人想要獨立生活,可能真的是要從餵飽自己開始。如果你能餵飽自己了,你也可以照應別人,那你就可以成為一個對社會比較有貢獻的人,可以照料另一半、小孩、其他家人等等。總之,做飯是一個強大的能力。”

從外婆到自己,三代長女皆是獨立而有主見的鮮明性格。“我從小看到的女生,就是幹練、工作能力強的。媽媽和外婆讓我知道女人是無限的,獨立是很基本的事。”

為了寫文章,她非得把一道菜反覆熟練,有一次婆婆吃到滷肉後,怔怔地說很像自己的母親做的味道。從炸豬油到炒糖烏,洪愛珠全部遵循古法,沒想到復刻出來的古早味不單是自己家族,更是一整代母親的味道。

“老派”是對昔日歲月的惦念與長情,“少女”則是一家子玲瓏幹練的女性們未曾老去的內在性。母親忽然重病,對她來說真是“天塌了”。靠著食物與記憶,她逐漸緩過神來,並加倍珍重。“我愈來愈覺得,原來這些儀式性的,不管是飲食習慣或待人處事,這時候原來可以支撐你歷經創傷。老派的好,其實很可靠。”

參考資料

- 洪愛珠《老派少女購物路線》完整書評與飲食文化解析

- 大稻埕歷史街區深度文化資產導覽手冊

- 臺北傳統市場美食地圖:從永樂到南門

- 深入探索廟口美食文化,推薦這篇大稻埕慈聖宮前必訪攤位全攻略

- 臺灣飲食文學發展史:從逯耀東到焦桐